Aterro ameaça sítios arqueológicos e populações tradicionais no Amazonas

Projeto para a construção de aterro sanitário no município de Iranduba, para receber todo o lixo de região com mais de 2,5 milhões de habitantes, ameaça a preservação de um dos mais importantes sítios arqueológicos da Amazônia, bem como o modo de vida tradicional das populações do entorno. Empreendimento tende a provocar graves impactos ambientais e sociais. Comunidades afirmam não ter sido consultadas.

Steffanie Schmidt e Wérica Lima

dos varadouros de Iranduba e Manaus

É no menor município do Amazonas, berço de balneários e maior produtor de hortifrutigranjeiros do Estado, responsável pelo abastecimento de parte das feiras de Manaus, que se planeja instalar o aterro sanitário para atender às necessidades da capital amazonense, a metrópole da Amazônia, e outros quatro municípios em seu entorno. Iranduba, que possui menos de 61 mil habitantes, será o fiel depositário de mais de três mil toneladas de lixo/dia. Para dar conta do recado, a previsão é a de que o aterro funcione 24 horas por dia, sete dias por semana.

No mesmo município onde se prevê aterrar o lixo do quinto maior PIB do país está também o sítio arqueológico mais antigo já encontrado no Amazonas, Hatahara, que remonta a mais de nove mil anos. Em todo o estado existem 395 sítios já identificados. Até agora, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) conseguiu catalogar, em Iranduba, 19. Caminhando pelos ramais do município, onde corre milênios de história ainda não revelada, é corriqueiro pisar em vestígios de povos antigos.

O fato é de conhecimento do Governo do Amazonas. Laudos e diagnósticos acerca da existência de sítios arqueológicos, feitos para grandes obras que pleiteiam licença de operação em Iranduba, comprovam a existência de um rico patrimônio ainda não explorado. E eles estão documentados junto ao órgão licenciador, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). Exemplo disso é o documento produzido para a construção da Cidade Universitária, projeto do governo anunciado em 2012 para abrigar um campus com moradia, área de lazer, turismo e serviços, mas que está abandonado desde 2017.

“Trabalhei de 95 a 2010 em Iranduba e identifiquei mais de 70 sítios, que é um número muito menor do que deve existir de fato. Na época, não existia a ponte e o impacto sobre essas áreas já era grande. Alguns lugares na costa do Rio Negro como Paricatuba, por exemplo, composta de barrancos altos, aliás, em qualquer lugar ali que se encontre barrancos altos, pode haver um sítio arqueológico. A região tem a presença indígena que chega a 8,5 mil anos atrás”, afirma o arqueólogo Eduardo Góes Neves, referência na área de estudos dentro da Amazônia.

Ele é, inclusive, citado em documentos de laudos arquivados no Ipaam. Foi Neves um dos responsáveis por convencer a Petrobras a desviar Paricatuba do caminho do gasoduto Coari-Manaus, que tem 661 km de extensão e sai da província de Urucu para abastecer Manaus com 5,5 milhões de m3 de gás por dia. O argumento foi o impacto que teria no patrimônio arqueológico da região.

“Na vila de Paricatuba tem dois grandes patrimônios: as ruínas do antigo leprosário, que estão em pé e as que estão embaixo da terra”, afirma. “Toda a região de Iranduba apresenta um potencial turístico absurdo, é um dos locais mais bonitos da região no entorno de Manaus. Como cidadão, me pergunto: só um louco poderia ter a ideia de construir um aterro ali.”

Nascido em Paricatuba, Raul Perigo Melo, 35 anos, trabalhou com as equipes técnicas que atuaram em Iranduba nos sítios arqueológicos. Uma das lideranças que coordenou o movimento de resistência à instalação do aterro, ele afirma que não é contra a obra em si, mas à forma como está sendo imposto.

“Não dá para aceitar a maneira como quer ser implantado. A gente concorda, sim, que tem que ter um aterro sanitário que cumpra com as normas e a lei, mas que seja municipal e que atenda a população de Iranduba e não de milhões de pessoas que o nosso município não suporta”, explica.

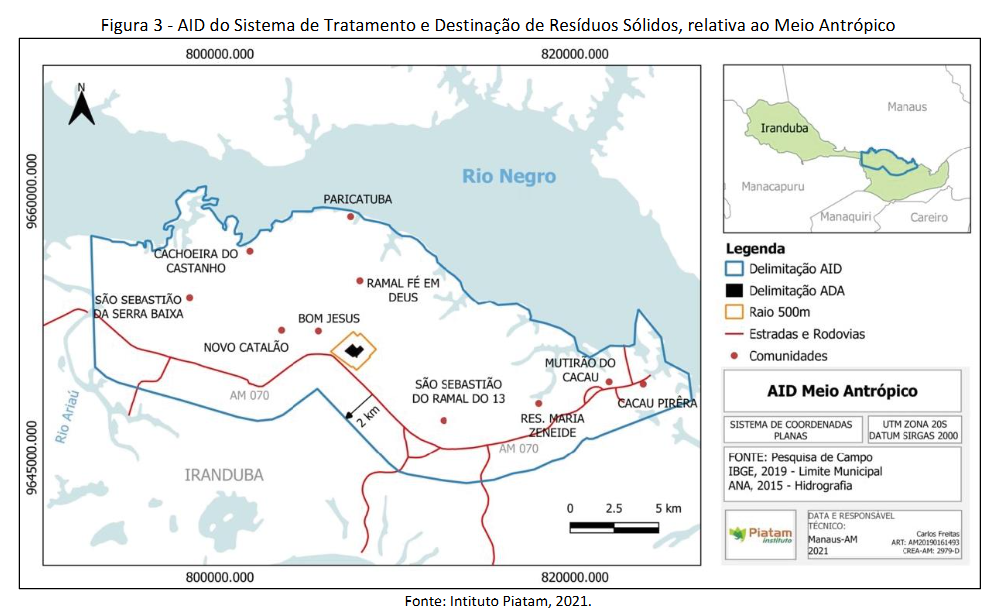

O terreno previsto para a instalação do aterro é uma área de aproximadamente 40 hectares, o equivalente a 400 mil metros quadrados, no interior de uma área particular de 225,14 hectares, denominada de Gleba Ariaú, localizada na entrada do km 19 da AM-070. A expectativa de vida útil do aterro é de 15 anos, de acordo com o projeto. No entanto, alega-se que, com o uso de novas tecnologias, poderá ser estendido por mais sete anos, chegando-se a 22 anos.

As comunidades de Paricatuba, Bom Jesus, Nova Esperança, Divino Espírito Santo, São José, Lago do Limão, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Novo Catalão, São Sebastião e Cachoeira do Castanho, todas pertencentes aos ramais do município de Iranduba, mobilizaram-se contra a obra desde que souberam da possibilidade de sua instalação.

“Isso não é só sobre o licenciamento arqueológico, também é o processo de licenciamento ambiental e também sobre o levantamento das comunidades, né? No documento do Eia-Rima que eles citam, falam de entrevistas feitas na comunidade. Mas a gente, conversando com a comunidade, inclusive nossa comunidade foi em peso para a audiência pública e nenhum de nós foi entrevistado. A gente não sabe nada sobre isso”, completa Perigo.

As diversas irregularidades encontradas no processo de licenciamento vêm sendo questionadas pelas comunidades mobilizadas nas audiências públicas convocadas pela empresa interessada, a Norte Ambiental.

“Meus alunos presenciaram e, inclusive, registraram em relatórios, durante uma das audiências, a notável mudança de lado por parte de alguns moradores. Chegavam defendendo o projeto e, ao tomar conhecimento do que estava em jogo, muito por parte das comunidades dos ramais que estavam ali, passavam a ficar do lado deles. Muitos relataram ter recebido cestas básicas antes da audiência”, conta o ecólogo e professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Jair Maia.

“Já trabalhei em licenciamento e sou, de certo modo, crítico. Nem sempre a qualidade do trabalho está à altura da importância desse patrimônio. No licenciamento, a pressão econômica é muito grande. São pessoas sérias, mas tem uma pressão muito forte por trás”, afirma Eduardo Góes Neves.

“Atender aos interesses dos grandes negócios é o que está levando o mundo a esse lugar difícil que estamos. É uma questão filosófica de repensar a ideia do que é desenvolvimento. É melhor que exista o licenciamento do que não existir nada. A discussão é: não tem um outro lugar para se fazer um aterro que não seja ali, onde há a produção agrícola familiar e a vocação para o turismo? Será que não conseguimos pensar em qualquer outro lugar?”, indaga Neves.

Resistir é existir na história

O histórico de luta por direitos nas comunidades rurais de Iranduba demonstra uma faceta pouco retratada nos livros e pesquisas: a de resistência por meio da organização e mobilização coletiva. Todos os benefícios que hoje levam turistas que consomem – e poluem as praias da região – como asfalto e energia elétrica, foram conquistados à base de muita trincheira e reivindicação.

Na Vila de Paricatuba, localizada 10 quilômetros ramal adentro a partir da AM-070, que liga Manaus- Iranduba-Manacapuru, os resquícios de uma civilização antiga estão no meio do caminho por onde passam carros e todo o tipo de transporte como caminhão, motocicleta, bicicletas e ônibus, cujo fluxo intensificou nos últimos anos, a partir da inauguração de cafés e restaurantes regionais no local.

A vila cresceu no entorno das ruínas de um prédio histórico – as ruínas de Paricatuba – que já foi hospedaria, colégio, casa de detenção, hospital e até um leprosário: hospital colônia criado em 1920 para abrigar os hansenianos, na época de ouro dos seringais na Amazônia. A construção da ponte sobre o Rio Negro, uma das maiores obras já executadas na região amazônica, acabou com o isolamento do local, que só era acessível de barco.

Foi assim que Raul Perigo Melo se tornou uma das lideranças nas frentes de luta encampadas pela comunidade. Foi bloqueando a AM-070 que conseguiram fazer o asfalto chegar até a vila. “A gente atolava direto e não podia ir pra cidade que não sabia se ia voltar. Os ônibus ficavam pelo caminho”, conta.

Durante o processo de asfaltamento, também cuidaram e reivindicaram a derrubada desnecessária de algumas árvores. Depois disso, a luta foi pela sinalização por conta do alto índice de atropelamentos. Agora, ele coordena o movimento de resistência à instalação do aterro.

Melo chegou à vila na barriga da mãe, Rosangela Melo, em 1989. “Começamos a luta pela energia elétrica nos anos 90. Conseguimos o projeto para trazer a energia elétrica e começamos a abrir as picadas no terçado. Passei muitas e muitas horas na sala do presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM), até conseguir ao menos apresentar o projeto. Informaram que não havia recursos no momento”, conta Rosângela Melo.

A energia só veio em 1998. “Para defender a permanência das nossas árvores, enfrentei motosserra e tudo. Passava à frente e sentia ela vibrando na minha barriga, eu senti”. A mudança para o Amazonas era um desejo de adolescente. ”Costumava dizer para mim mesma: um dia ainda vou morar nesse lugar”, conta Rosângela que viu a oportunidade do sonho se concretizar com a vinda do esposo, Paulo Tarso, um ano antes.

Ativista do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas Pela Hanseníase (Morhan), fundado em 1981, Paulo veio com a missão de descobrir o porquê de o Amazonas ser campeão em casos de hanseníase. Passou por Lábrea e Humaitá, na região sul do estado, onde constatou que a falta de condições mínimas de higiene e alimentação precárias eram fatores que influenciavam no contágio.

Em Manaus, soube da existência do primeiro leprosário e, ao visitar Paricatuba, em conversa com os sobreviventes ao período crítico da doença, teve outra constatação: para além das condições físicas de isolamento, os hansenianos enfrentaram graves violações de direitos humanos com a separação de famílias e a negação do direito à sobrevivência ao serem esquecidos em localidades ermas. Foi então que resolveu encampar a luta por reparação e justiça dos residentes na região.

“Quando voltou para Brasília, contei que tinha conhecido o paraíso. Pedi demissão e vim, grávida do Raul. No começo, não tínhamos onde morar e o padre Humberto Guidotti e a secretária Nádia Vettori nos cederam um espaço”, conta Rosângela Melo.

Coordenador do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Manaus nos anos 1980 e 1990, padre Humberto Guidotti chegou ao Amazonas por meio da Missão Pistoia, região da Itália onde nasceu. Nádia, também nascida em Pistoia, atuou na mesma época: 1974, período da ditadura sob a gestão do general Ernesto Geisel.

Guidotti atuou em Iranduba, nos distritos de Paricatuba e Cacau Pirêra, além de Manaus. Foi um dos articuladores do primeiro Grito dos Excluídos, lutou ao lado de ribeirinhos e camponeses na Comissão Pastoral da Terra (CPT), apoiou a luta dos sem-teto em ocupações que deram origem a diversos bairros, atendeu portadores de hanseníase e sempre era umas das referências na luta do combate à corrupção no Amazonas.

“Nós fortalecemos a luta dos ramais no entorno e eles fortalecem a nossa. Viver é lutar. As histórias se complementam”, afirma Catarina Calheiros, moradora da comunidade que hoje lidera um coletivo voltado à educação e preservação ambiental. Desde que iniciaram o trabalho com a coleta de lixo das praias no entorno, há um ano, já somaram seis toneladas recolhidas do meio ambiente.

Toca Mamulengo

Os caminhos de resistência se misturam. Hoje, Catarina, junto do esposo, Raul, resgatam a história deixada por Paulo Mamulengo com a proposta de aliar educação ambiental à arte, o que envolve não apenas a coleta, mas conversas com a comunidade, principalmente, com os turistas que costumam visitar as praias durante os fins de semana.

“Esse lixo que fica aqui aparece todo o fim de semana. Não é nosso, da comunidade. O nosso, a gente separa. A gente fala, fala e fala com o pessoal dos barcos, mas não adianta nada”, desabafa Raimunda Rodrigues Melo, que vive há dez anos na comunidade.

Agora, eles temem por uma nova ameaça que se coloca no local: a presença de disputas entre carros e motocicletas off-road que passam por cima da vegetação natural, trechos de igarapé e areia, provocando alterações como o aterramento de alguns pontos. A poluição sonora também é comum nesses casos. “Não há qualquer fiscalização. Nós estamos fazendo a nossa parte de procurar construir algo novo com educação e arte”, conta Catarina Calheiros, que é socióloga.

A expertise está no sangue. Rosângela Melo, terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental, deixou tudo para trás quando resolveu vir para o Amazonas, e passou a ajudar em casa fazendo oficina e bonecos, construindo barcos e bonecos gigantes que tornaram emblemática uma das bandas de Carnaval mais tradicional de Manaus, a Banda da Bica.

Paulo Tarso, conhecido como Paulo Mamulengo, que faleceu há oito anos, era um paraibano mestre na arte ventríloqua e bonequeiro. Ao lado dele, Rosângela ajudou a criar os filhos fazendo e transportando bonecos gigantes, que chegavam até Manaus equilibrando-se em barcos. Foi assim, durante 16 anos, quando passou a trabalhar na área de saúde, contratada pelo Estado.

A trajetória da família é um simbolismo de luta. Paulo era portador do mal de Hansen, e, no entanto, os filhos e a esposa não se contaminaram, o que ajudou a quebrar diversos paradigmas na época de que se “pegava” pelo simples contato físico. É dali e dos ramais do entorno que a resistência ao aterro sanitário se organizou e vem conseguindo, desde 2020, barrar o projeto.

Obras estão paradas

Em nota enviada à reportagem, o Ipaam esclarece que, até o momento, não foi emitida Licença de Operação para o Sistema de Tratamento e Disposição de Resíduos (STDR) da empresa Norte Ambiental. O processo de licenciamento ambiental encontra-se em análise, com base nas normativas vigentes, incluindo a avaliação das demandas apresentadas durante as três audiências públicas realizadas pelo órgão para discussão do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

“Também é importante ressaltar que não há, na legislação ambiental, impedimentos que limitem a instalação de aterros sanitários a regiões específicas. A análise sobre a viabilidade do empreendimento, incluindo a possibilidade de recebimento de resíduos de outros municípios da região metropolitana, permanece em andamento e será definida após a conclusão do processo técnico”.

A Norte Ambiental informou que não existe nenhuma movimentação de obra uma vez que aguarda as licenças necessárias junto ao IPAAM.

“A Norte Ambiental está comprometida com a aplicação das melhores práticas para mitigar os impactos ambientais. Além disso, um dos princípios norteadores da Norte Ambiental é manter um canal de comunicação permanente com a sociedade a fim de esclarecer dúvidas, apresentar os benefícios do projeto e demonstrar como ele será conduzido de forma responsável, minimizando impactos e contribuindo para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no estado do Amazonas”.

*Esta reportagem foi produzida com o apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, dentro do projeto Defensores Ambientais. Também é apoiada pela Agence Française de Développement. As ideias e opiniões aqui expressas são de responsabilidade exclusiva dos autores e não refletem necessariamente as opiniões da Agence Française de Développement.