Chico Mendes: coragem e ternura na resistência acreana

Dos varadouros de Rio Branco

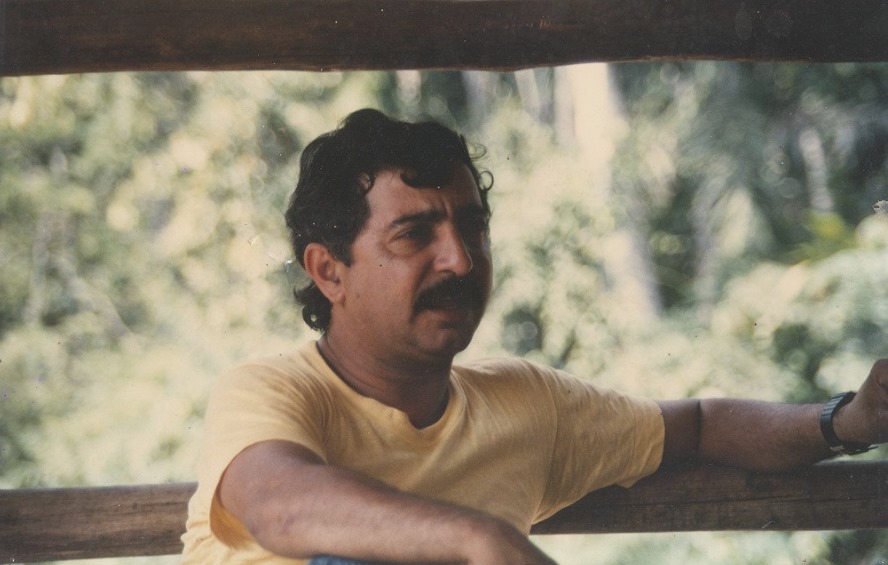

Se estivesse vivo, Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, completaria, neste domingo, 15 de dezembro, 80 anos de idade. Porém, sua trajetória foi interrompida na noite do dia 22 de dezembro de 1988, quando uma munição calibre 12 atingiu seu peito no quintal de sua casa. Chico Mendes pode não estar mais entre nós fisicamente, mas o seu legado e a sua história de vida estão mais presentes do que nunca. Seu exemplo de coragem e amor pela defesa de seus pares inspiram as atuais e as futuras gerações. Uma herança que inspira a resistência pela preservação da Amazônia e dos direitos das populações da floresta.

Não há a menor dúvida de que Chico Mendes é o maior nome do Acre reconhecido no Brasil e no mundo. Entre o fim da década de 70 e 80, o jornal Varadouro teve a grande honra de acompanhar os movimentos de resistência de Chico junto com os demais seringueiros do Alto Acre. Aliás, foram nas páginas do jornal das selvas que Chico Mendes concedeu a sua primeira entrevista.

Para reverenciar a data, Varadouro reproduz aqui um dos mais importantes artigos escritos pelo jornalista e escritor Elson Martins – criador da publicação impressa – a respeito da vida, a trajetória, as lutas e o legado deixado pelo líder seringueiro. Um texto inspirador que resume um pouco da história do Acre e da Amazônia ao longos das últimas cinco décadas.

O artigo foi escrito e publicado em 2018 para a revista acadêmica da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Portanto, retrata aquele Acre antes da ascensão da extrema-direita bolsonarista ao poder, que desmontou os arranjos institucionais de valorização da floresta e das comunidades tradicionais.

Texto, na íntegra

Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, foi um homem da floresta por excelência. Simples, pobre, cheio de ternura e de alma limpa. Aos cinco anos de idade, acompanhava o pai, também Francisco, em longas caminhadas pela mata densa. Aos nove, “cortava” seringa e produzia borracha e castanha como gente grande. Aos 44, já era um sábio, tradutor de mistérios e mitos, conhecido por defender a Floresta Amazônica e os povos que vivem nela.

Imagine um menino andando na mata entre cipós, tabocas, árvores gigantescas, espinhos e cheiros, muito cheiro e muita cor! E répteis e ruídos não codificados! Só podia ser uma experiência fascinante. Mistura de curiosidade e medo, como o ronco das guaribas nas copas fechadas, no alto. Assim ele formou seu imaginário, sua coragem, seu deslumbramento. E sem nunca ter saído daquelas entranhas se fez homem, original no andar, no vestir, no falar. Para enfim plantar as ideias de sustentabilidade no Acre, no Brasil e, de certo modo, no mundo.

Acabou por contrariar interesses daqueles que priorizam a ambição e o saque. No dia 22 de dezembro de 1988, foi morto de tocaia no quintal de sua casa, na pequena e histórica cidade de Xapuri, pelo peão Darcy Alves, filho do fazendeiro Darli Alves, com um tiro de espingarda calibre 12 no peito, e caroços de chumbo em cima do coração.

Faz 36 anos, portanto, que sua morte abalou e empobreceu o mundo.

Em 1995, a pedido da revista N’Ativa, publicada pela fundação Garibaldi Brasil, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, escrevi o texto “Muitos Chico Mendes” com a intenção de mostrar que o Acre é diferente por contar com muitos deles entre os “povos da floresta”. Considero oportuno incluí-lo nesta publicação porque, como cita a revista em seu editorial, muitos continuam invisíveis:

Eles estão entranhados nas matas da Amazônia desde 1877, ano da terrível seca que os empurrou do nordeste para cá. Para conhecê-los é preciso entranhar-se também. Os seringueiros acreanos e seus semelhantes recebem os visitantes com uma quieta satisfação. Nada de beijos e abraços, ou palavras à toa ou olhares vagos. É chegar e fazer a leitura do amor nos gestos encabulados e na quase vergonha de se mostrar. Aos poucos, dá para ver que o que oferecem é maior do que entendemos por essencial. Os Chicos são irmãos cúmplices da natureza e expressam a mais singela vontade humana de conhecer e se relacionar com o próximo. Por isso, conseguem impressionar culturas e linguagens tão estranhas ao seu mundo, alcançando a universalidade. Eles sabem muito. E querem ensinar e repartir o que sabem, como se dominassem o segredo da vida na sua melhor e maior dimensão. Acabam transformados em heróis sem ao menos perceberem, exatamente, o que significa ser herói. A casa deles não tem porta. Você entra, come e dorme partilhando a intimidade que expõem desarmados. E ninguém sai imune dessa relação, humana e completa. Não há como não imitá-los, se quisermos sobreviver à hecatombe de um modelo civilizatório que submeteu o homem ao desamor. Os Chico Mendes são muitos. São milhares espalhados pelas florestas amazônicas e carregam, sempre, boas notícias de um possível mundo novo.

1 – Gênesis

Até meados do Século 19, nos mapas antigos, o Acre era chamado de “terras não descobertas”, ocupado por indígenas, bichos e solitários aventureiros. Eram terras bolivianas e peruanas resultantes da partilha entre navegadores de Espanha e Portugal. Entretanto, segundo o escritor de origem paraense, Abguar Bastos, foram os nordestinos-acreanos que, após a batalha da borracha na segunda metade do Século 19, puderam dizer ao mundo: “Eis que demos um destino a esta solidão”!

Sobre esse migrante intrépido do nordeste brasileiro, Bastos disse numa bela introdução ao livro A Conquista do Deserto Ocidental, de Craveiro Costa, que ele “veio de improviso, como uma nuvem de gafanhotos, e andou para adiante, mal-entrouxado, barbado, cabeludo, apressado e praguejante. O nordestino e o Acre eram dois destinos ainda sem comunicação com a vida: o primeiro a procura de uma terra que o recebesse, o segundo a procura dum povo que o tomasse. Um carregado de filhos. Outro carregado de rios”.

O novo e áspero mundo que aguardava os nordestinos, apesar de desconhecido por dentro, estava desenhado por fora, pelo capital internacional. Fora dividido em seringais para produzir borracha para a Europa vitoriana. Cada seringal tinha a sua “margem”, junto a um rio, onde se instalava a sede da unidade capitalista; e o “centro”, no coração da floresta, onde ficavam as colocações de seringa perto dos índios e no meio dos bichos. Na “margem”, com acesso pelo rio, ficavam a casa do seringalista, os barracos de agregados e o armazém do aviamento.

Deste, eram despachados e seguiam em comboios de burros para o “centro”, mata adentro, os produtos querosene, sal, charque, carne enlatada, farinha, feijão, fósforo, cartucho, pólvora e chumbo, entre outros. Seguiam também garrafas de cachaça, xarope Capivarol, brilhantina Glostora e outros supérfluos cobrados a preço de ouro.

Na volta, o comboio trazia a borracha, cujo preço avaliado no barracão – com a quebra no peso e erros na balança, ou nas anotações do caixeiro no mata-borrão –, escravizava o seringueiro pela dívida impagável. Entre o homem proprietário da “margem” e o homem explorado do “centro”, a diferença, segundo Abguar Bastos era: “Um suava em meditação, o outro em sangue. Um devia dinheiro, o outro a vida. Um caía e levantava, o outro, caía e rastejava. Um podia ter dinheiro, outro devia obrigações. Um sofria reclamando e exigindo, o outro sofria agradecendo e humilhando-se”.

Nesse tempo de desigualdades sociais e humanas, o capital internacional prosperava com o extrativismo amazônico. Na verdade, com uma única espécie da biodiversidade amazônica: a Hevea brasiliensis. E logo descobriu como prosperar mais rapidamente, plantando a espécie na Malásia. Em 1908, a produção asiática acompanhada de ciência e tecnologia já superava a produção amazônica.

Na primeira década do Século 20, o Acre e os seringais começam a definhar: as “margens” se esvaziam, e as relações entre seringalistas e seringueiros se alteram. Agora, parecem todos desamparados. A agonia se estende até a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando os Estados Unidos e Europa ficam sem o látex controlado pelos asiáticos, parceiros de Hitler. Os norte-americanos decidem reativar os seringais amazônicos e o Brasil cria a figura do Soldado da Borracha. Nova leva de nordestinos é empurrada para a Amazônia com promessas e sonhos oficializados, mas não cumpridos.

Em cinco anos termina a guerra e novamente o capital vai embora, deixando um rastro de lamentações. Entretanto, já havia germinado a semente de uma nova, porém invisível, sociedade, que nos anos 1970 emergiu sublevada, juntando seringueiros, ribeirinhos, índios e posseiros. Dali para frente, seria conhecida como Povos da Floresta.

2 – Saque

Desde a descoberta por pesquisadores e aventureiros ditos civilizados, a partir do século 16, a Amazônia sofre com o saque de suas riquezas naturais e com a agressão estúpida ao que tem de mais sagrado: sua tradição, sua cultura, seus povos da floresta e das águas. Situado no sudoeste amazônico, com 16,4 milhões de hectares de área, o Acre é filho dessa desventura.

Sua história começa com o primeiro ciclo da borracha, que vai de 1890 a 1912, durante o qual precisou empreender uma guerra com a Bolívia (1902) para tornar-se brasileiro. Protagonizou quatro insurreições: primeiro o jornalista José Carvalho juntou um grupo de seringueiros e expulsou os militares bolivianos alojados em Puerto Alonso, hoje Porto Acre; depois, apareceu o aventureiro espanhol Galvez, que criou a República Independente do Acre, rejeitada pelo governo brasileiro; veio então um grupo de poetas do Amazonas, que não sabia como disparar um canhão; e, finalmente, o militar gaúcho Plácido de Castro, que levou a guerra a um desfecho diplomático, em 1903.

Os milhares de trabalhadores que migraram da seca do nordeste para o dilúvio amazônico fizeram do Acre um grande produtor de borracha e um estado que chegou ao terceiro milênio como referência ecológica.

Não antes de enfrentar a mais perversa patada histórica: a ditadura militar e civil de 1964, que durou 20 anos e na década de 1970 planejou transformar a floresta amazônica em pastos para o boi. O Acre foi subitamente invadido por migrantes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país que receberam financiamento e incentivos fiscais com os quais compraram, ilicitamente, 5 milhões de hectares de seringais com as famílias de seringueiros dentro.

Cerca de 40 mil pessoas socialmente desarrumadas foram expulsas ou tiveram que fugir para as sedes municipais e para a Bolívia, até se decidirem pela organização dos “empates”. Com esse movimento pacífico, mas vigoroso, travaram o desmatamento, a grilagem de terras, a expulsão de trabalhadores e a má política que vigorava na região. Assim nasceram as Reservas e os Assentamentos Extrativistas, o Partido dos Trabalhadores, o Governo da Floresta e o conceito (melhor dizer sentimento) de acreanidade e florestania.

Dois ícones desse movimento – Wilson Pinheiro e Chico Mendes – tombaram assassinados pelos agressores. Mas o legado deles ficou alimentando ações em favor de um Acre sustentável. O estado se impõe com sua tradição extrativista e ambientalista, mas também “experimentalista”, procurando conciliar interesses econômicos, ambientais, sociais e políticos. Busca parcerias entre governo, empresários e comunidades para formar cadeias produtivas com a marca dos povos da floresta.

3 – Família

Chico Mendes nasceu no seringal Porto Rico, em Xapuri, Acre, a 15 de dezembro de 1944. Os pais moravam na colocação Bom Futuro, uma unidade de produção que ocupa, tradicionalmente, pelo menos 300 hectares de floresta densa com três “estradas” de seringa, cada uma dando acesso a 150 árvores (Hevea brasiliensis) produtoras do látex. Na forma de pétala, a “estrada” tem partida e chegada no mesmo ponto: a casa do seringueiro, fincada em uma pequena clareira aberta na mata fechada. As colocações se ligam à sede do seringal por um caminho mais largo, o varadouro, utilizado pelos comboios de burros que levam as mercadorias (aviamento) para o seringueiro e recolhem a borracha produzida.

Em 1955, a família mudou-se para o seringal Equador, colocação Pote Seco, próximo ao seringal Cachoeira, ainda em Xapuri. Lá, aos 16 anos, Chico conheceu Euclides Távora, a pessoa que lhe ensinou a ler e pensar sobre injustiças sociais. Euclides era um Tenente do Exército Brasileiro que tinha participado da Intentona Comunista organizada por Luiz Carlos Prestes, em 1935. Com a derrota de Prestes,

foi preso juntamente com outros participantes na Ilha de Fernando Noronha, de onde conseguiu escapar com a ajuda do influente militar Juarez Távora, seu tio, um dos generais da ditadura de 1964.

Após a fuga, viveu no Pará, depois se exilou na Bolívia, onde participou de levantes armados com os mineiros daquele país. Temendo ser preso novamente, entrou na floresta boliviana e de lá atravessou a fronteira para o Acre. Em 1961, visitou a colocação do pai de Chico Mendes, distante 3 horas de caminhada da sua, interessando-se pela vida do jovem seringueiro.

Chico passou a visitá-lo nos fins de semana para ouvir rádio (a pilha) e conhecer jornais velhos, com o novo amigo que se interessou em ensiná-lo a ler e a escrever. Melhor: ensinou a ver como acontecia a exploração do homem pelo homem nos seringais.

Em 1965, Euclides adoeceu, viajou em busca de tratamento e Chico nunca mais o viu. Entretanto, estava decidido a colocar em prática suas lições para melhorar a vida dos companheiros da floresta. Uma década depois, o Acre entrou em reboliço com a “revoada de jacus” que chegava de outras regiões do País para bovinizar o estado. Na verdade, se tratava de uma grande ameaça, a desarrumação completa dos seringais diante da qual os seringueiros, analfabetos e desamparados, eram pressionados a abandonar suas colocações e se tornar estatísticas de fome nas periferias urbanas.

As famílias viviam aterrorizadas. Recebiam visitas de capatazes, jagunços, advogados e policiais (civis e militares), que exibiam documentos falsos da compra dos seringais e estabeleciam prazos para que saíssem das terras. Ao mesmo tempo, queimavam barracos, destruíam roçados e fechavam caminhos na floresta com a derrubada de árvores.

Os policiais prendiam seringueiros e posseiros e os torturavam nas delegacias. Em alguns casos, obrigavam-nos a assinar acordos com os fazendeiros, tendo uma arma apontada para sua cabeça. Aflito, Chico Mendes percorria os seringais tentando organizar uma resistência. Em 1975, soube que uma comissão da Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) estava promovendo um curso de lideranças sindicais em Brasileia, na fronteira com a Bolívia, e foi para lá.

Fez o curso e, no dia 21 de dezembro, participou da criação do Sindicato dos Trabalhadores do município. Estava tão eufórico que o delegado da Contag, João Maia da Silva Filho, pensou tratar-se de um olheiro dos pecuaristas. A suspeita era infundada: Chico chamava atenção porque ajudava a maioria que não sabia escrever a preencher a ficha de filiação. Acabou sendo eleito secretário-geral da entidade, compondo a diretoria com Elias Rozendo, Wilson Pinheiro e outros.

Ele sabia que a prioridade, como lhe ensinou Euclides, era alfabetizar e conscientizar os seringueiros e posseiros para que lutassem contra a exploração e expulsão das terras. E a Contag passou a ser uma grande aliada ao colocar à disposição da classe um bom advogado, o Pedro Marques da Cunha Neto, que apresentou o Estatuto da Terra e o Código Civil como instrumentos jurídicos de defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. Isso era novidade para quem nunca fora reconhecido como categoria funcional na legislação brasileira.

O pai de Chico, seu Francisco Mendes, tinha uma das pernas defeituosa, o que lhe dificultava andar. Era um homem mal-humorado, mas inteligente e contestador das regras do seringal. Sabia ler e escrever. Já a mãe, Iraci Mendes, de origem portuguesa, era alta, loura e bonita, além de simpática e generosa. Chico herdara traços de ambos: Inteligência, coragem, simplicidade. Casou-se duas vezes.

A primeira, em 1969, com Eunice Feitosa de Meneses, no seringal Cachoeira — com quem teve duas filhas: Ângela Maria e outra que morreu cedo. O casal separou-se em 1971, época em que Chico começou a função de andarilho, espalhando lições de resistência contra o escravismo nos seringais.

Nessas andanças ele conheceu Ilzamar, uma bela jovem do seringal Santa Fé que se tornou mãe de Elenira e Sandino, em cujos braços Chico morreu em 1988. A família, apesar dos encargos de sindicalista que abraçou e o mantinham afastado, era sua grande paixão. Em algumas fotos com Ilzamar e as crianças, ele deixou transparecer esse sentimento.

“Por que não conseguimos ser felizes juntos?” — escreveu no verso de uma delas, lacônico. A mãe de Chico engravidou 19 vezes e morreu de parto aos 42 anos. Ou seja, Chico teria 18 irmãos se a maioria tivesse vingado. Sobraram seis — quatro homens e duas mulheres — e ele era o segundo mais velho. No mesmo ano em que a mãe faleceu, Chico perdeu uma das irmãs e o irmão Raimundo. Passou a cuidar dos cinco mais novos enquanto o pai, cansado e doente, trabalhava apenas na agricultura de subsistência.

Hoje, seus parentes e amigos têm morada segura no Seringal Cachoeira, desapropriado e ocupado por extrativistas que praticam manejo comunitário de produtos madeireiros e não madeireiros, aplicando conceitos de sustentabilidade. O projeto é modelo de manejo comunitário no Acre e na Amazônia.

Em março de 2007, encontrei em Brasília José Alves Mendes, o Zuza, irmão mais novo de Chico Mendes com o qual mantive uma longa conversa sobre a vida de sua família no seringal. Eu queria saber como era o jovem Chico antes de se tornar o grande líder dos anos 70 e 80. Mais que irmão, Zuza se tornara seu companheiro de lutas e vivia ameaçado de morte. Zuza não se fez de rogado para falar com emoção da família marcada pela tragédia. Disse que Chico, aos 16 anos, tornou-se “pai e mãe” de uma escadinha de irmãos menores; a mãe, Iraci Lopes Mendes, lhe pediu isso ao falecer em circunstâncias dramáticas.

A tragédia os acompanhou o tempo todo. O pai, Francisco, aleijado de uma perna, piorou quando, ao cortar um cipó fino, com terçado afiado, quase decepou o joelho da perna sã. Desde então, suspendeu o trabalho na seringa, permanecendo apenas no cultivo de um pequeno roçado com a ajuda de um dos filhos. Raimundo, aos 14 anos, era o xodó da mãe e ajudante do pai na agricultura de subsistência. Mas queria mesmo era ser seringueiro. Insistiu tanto que o pai pediu a Chico que abrisse

para ele uma “estrada”.

Na véspera da estreia da nova atividade, entretanto, o pai deu outra tarefa a ele: precisava matar um porco para tirar a banha usada como óleo de cozinha, depois levar comida para o grupo de seringueiros que, juntamente com Chico Mendes, se encontrava acampado na mata fazendo a limpeza de outras “estradas”. Na época, Zuza tinha 7 anos de idade e vivia grudado a Raimundo. Os dois combinaram sair para o primeiro “corte” de madrugada, escondido do pai, em tempo de retornar no meio da manhã, antes da matança do porco.

Assim, deixaram o barraco de mansinho, às 3 horas, embrenhando-se na mata. Raimundo se vestiu a caráter: bermuda encarochada, sapatos de seringa, facão na cintura, poronga na cabeça e uma espingarda calibre 12, carregada, atravessada no ombro. Lá na frente, num descampado conhecido por Taquara, os dois encontraram um tronco imenso caído no caminho.

Foi preciso que Raimundo arriasse a espingarda para dar a mão ao pequeno Zuza. Com pouca luz e a emoção de se tornar seringueiro, deixou a arma escorregar sobre o tronco. A arma disparou e atingiu sua cabeça. “Foi horrível!” — lembra Zuza, que se assustou com o tiro repentino, a fumaça e o corpo de Raimundo caindo sobre si.

Quando procurou sair debaixo do irmão, apalpou sua cabeça e só encontrou miolos e sangue. Correu então aos gritos pela mata, no escuro, e por sorte cruzou com o grupo de Chico Mendes que se desesperou também. “O que aconteceu? Cadê o Raimundo?”, “Raimundo morreu”! – respondeu Zuza.

A mãe de Chico, dona Iraci, não suportou a dor. Ao receber o filho morto ela ajoelhou-se no terreiro da casa, olhou para o céu e suplicou: “Se existe um espírito, um Deus, peço que me leve com meu filho. Não quero mais viver”. Desde então, deixou-se morrer um pouco a cada dia. Despedia-se de um e de outro, dava conselhos… Impediu que chamassem a parteira de costume para cuidar dela e não deixou cortar a peça de morim para fazer fraldas para o filho que ia nascer: “Vai estragar a fazenda”! — dizia resoluta. Chico chorava ao ver a mãe escolhendo a morte.

Era tão nova, tão bonita e terna… Ia levá-la para a cidade, numa rede, para atendimento médico. Começou uma peregrinação de colocação em colocação, juntando amigos para carregar a mãe pelo mato (não tinha estrada) até Xapuri. A mãe, entretanto, implorava: “Filho, não se afaste de mim. Preciso lhe dar conselhos antes de partir”. O pai, em pé, encostado à parede do quarto, também chorava, aquela e outras dores, e resignado dizia: “Sua mãe vai morrer mesmo, Chico”.

Chico ainda buscaria socorro numa última colocação, quando a mãe lhe chamou: “Vem cá Chico, me abraça”. Os dois permaneceram abraçados, chorando. “Chico, se acalme. Você terá que ser pai e mãe dos irmãos pequenos. Seu pai não pode mais trabalhar. Não deixe que eles passem fome!”.

Transtornado, ele seguiu em prantos em busca de mais carregadores. Quando retornou, dona Iraci tinha morrido. Ele a viu inerte, com sua tez branca, os cabelos loiros e cacheados, sem a voz doce e conselheira que repetia, repetia… Era a imagem da mãe de seringal que, em situação inesperada, emparelha fragilidade e força, ternura e frieza, escuridão e luz.

Assim, de dor em dor, Chico aprendeu a ler, pensar e agir. Não somente para criar os irmãos, mas também liderar os “empates”, defender a floresta, criar as reservas extrativistas, garantir a permanência dos seringueiros acreanos em suas colocações, avisar a quem quisesse ouvir que, no Acre, existe uma sociedade diferente, amiga da natureza, desejando o bem do universo.

No feriado de 21 de abril de 2015, visitei o seringal Cachoeira, onde familiares e companheiros de Chico Mendes vivem em paz, usufruindo o legado que o amigo e parente imprescindível deixou. Um deles, o primo Nilson Mendes, que nos acolhia como guia, parou no meio da estrada e apontou:

– Tá vendo ali, depois daquela cerca de arame, nesse descampado, tá vendo um túmulo no meio do mato? É a mãe do Chico! Ela e o filho Raimundo estão enterrados ali!

Pensei na história que o Zuza me contou em Brasília e senti uma profunda tristeza. Os dois, Iraci e Raimundo, merecem uma lápide melhor, com muitas velas acesas e visitas que venerem vidas tão amorosas! Até imaginei o poeta paulista Mário de Andrade, ajoelhado, a rezar os versos de seu livro Pauliceia Desvairada, após uma visita à Amazônia: “Quero ver si consigo/Não passar na sua vida/numa indiferença enorme”

4 – Chico e Che

Nesses tempos sofridos de andarilho e busca angustiante do que fazer, Chico Mendes se dirigia com um pequeno grupo de amigos na direção de Xapuri, parando em um entroncamento da BR-317, hoje chamado de Estrada da Borracha, que leva até a cidade. Ele lembrou que teve um ocasional encontro com o revolucionário Che Guevara num pequeno bar, único estabelecimento na parada.

Numa entrevista concedida ao sociólogo Pedro Vicente, ex-delegado do Sesc no Acre, professor da UFAC e autor do livro Exercícios Circunstanciais, publicado em 1997 pela editora Coivara, de Natal (RN), Chico Mendes declara:

“Eu nunca tinha visto seu retrato (do Che), porque não circulavam revistas ou jornais no seringal, mas tinha ouvido seu nome através da Rádio Central de Moscou. Não me recordo bem o ano, creio ter sido em meados de 65 ou 66. Eu estava caminhando pela BR-317 e, cansado, parei no bar no entroncamento, a 12 quilômetros de Xapuri. Naquele instante chegou um cidadão vindo das bandas de Rio Branco. Demonstrava ser uma pessoa muito educada; encostou-se no bar e puxou conversa comigo e com outros que estavam próximos. Falou que tinha interesse em conhecer a selva amazônica, principalmente, os seringais e a selva boliviana. Indagou se eu era seringueiro. Respondi que sim e há muitos anos. Perguntou se eu não gostaria de acompanhá-lo até os seringais da Bolívia, pois não tinha costume de caminhar na selva. Precisava de uma pessoa que conhecesse os varadouros e o levasse na direção da fronteira. Dava para identificar que não era brasileiro, misturava português com espanhol. Ele conduzia uma mochila, falou que possuía joias que aproveitava para vender e sobreviver durante o percurso. Não dispunha de muito dinheiro, mas perguntou quanto eu queria por dia para ir com ele até onde pudesse. Não aceitei o convite. Alguém me disse que era perigoso, podia ser um bandido. Não acreditei, mas não podia ir. Alguns meses depois, em Xapuri, passei diante da delegacia e um retrato me chamou atenção. Dizia que Che se encontrava em território boliviano para organizar o terror na região. Fiquei abalado. Lembrei-me que havia visto e conversado com aquela pessoa no entroncamento. Nunca pude imaginar – pensei comigo mesmo – que aquela pessoa fosse um terrorista. Olhei várias vezes a fotografia. Não tive a curiosidade de pegar a propaganda, um cartaz, e guardar comigo. Tempos depois, ao ler o livro sobre a guerrilha do Che na Bolívia reafirmei a convicção de que cruzei com ele. Posso afirmar com certeza: era o Che!”.

Em um artigo que publicou no semanário O Jornal, de Rio Branco, em 1980, o padre José – que foi personagem da minissérie da Globo Amazônia, de Galvez a Chico Mendes e fez o primeiro casamento do líder seringueiro – informa que na mesma época Che teria feito indagações a seu irmão, o Padre Peregrino, sobre como se deslocar para a localidade boliviana Santa Rosa, no alto rio Abunã.

O frei indicou alguém que possuía canoa motorizada e levou o comandante da Revolução Cubana ao local onde o aguardava um avião. O próprio padre José, algum tempo depois, toparia durante uma desobriga no rio Acre, com dois “coronéis do exército brasileiro” no seringal Itu. Segundo ele, os “coronéis”, falando mal o português, prometiam muitas coisas e anunciavam para breve uma revolução no Brasil.

Desconfiado, o padre seguiu imediatamente para Xapuri, fez contato com os militares e descobriu que os dois eram, na verdade, Inti Peredo e Dario, companheiros de guerrilha de Che Guevara, também mortos na Bolívia.

Na época, Chico Mendes ainda andava sem rumo. Completou sua formação educacional frequentando o Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização). E por iniciativa própria, procurava organizar um grupo para discutir a criação de cooperativas para conquistar a autonomia dos seringueiros. Também se interessava pelas Comunidades Eclesiais de Base da igreja de D. Moacyr Ghechi, através das quais ampliaria seu exército de aliados.

Em 1975, ao saber que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), iniciara a organização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia, fora para o município e tornara-se secretário-geral da entidade.

5 – Os novos donos

Nos anos 1970 e 1980, pecuaristas, grileiros, especuladores de terras, jagunços e posseiros do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, entre outros do Nordeste e do próprio Norte, vieram de muda para o Acre. Muitos se sentiram donos do estado querendo mudar coisas. Esse era um lado da ameaça. O outro era o próprio governo estadual atrelado à ditadura com sua polícia conivente.

A sociedade extrativista se contorcia de dor, mas quase ninguém notava. As vantagens, os direitos, as leis, as oportunidades oferecidas pelo regime militar excluíam o pioneirismo e a tradição da terra. Motosserras roncavam na floresta e o fogo seguia atrás, queimando a paisagem.

Órgãos e bancos federais como Sudam, Sudhevea, IBDF, Basa e Banco do Brasil garantiam aos forasteiros comprar latifúndios na região a preço de banana, a se apropriar de verbas públicas, a descumprir normas legais e inventar projetos mirabolantes.

As terras do Acre nem eram tituladas, os pretendentes contratavam advogados para fazer registros ilícitos nos cartórios, depois utilizavam mateiros para entrar na floresta e medir os latifúndios sem fim. As polícias Militar e Civil, os representantes de órgãos federais, os juízes e os políticos oportunistas falavam de um progresso pouco provável de desenvolvimento. Poucas pessoas se referiam às questões ambientais.

Em 1979, a superintendência local do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) publicou um relatório dando nome a alguns pretensos novos donos do Acre. O documento registrava 218 latifúndios por dimensão que somam 5,8 milhões de hectares, e 3.102 latifúndios por exploração abrangendo 6,4 milhões de hectares.

Finaliza afirmando que “80% das terras acreanas se encontram nas mãos de latifundiários, grileiros e especuladores”.Em maio de 1980, a edição nº 19 do jornal Varadouro publicou uma lista deles: Agropecuária Cinco Estrelas S.A. — grupo Cruzeiro do Sul; Fazenda Boa Esperança, de José Bento e Pedro Bento Valias; Fazenda Morungaba, Agronorte e Condomínio Tarauacá, todos de Agapito Lemos; e Condomínio Acurawa, trabalhando com três empreiteiras e 30 subempreiteiras sob a responsabilidade de um paraguaio de nome Pablo. Ao todo, somam 1,3 milhão de hectares em Tarauacá.

A Paranacre (Cia Paranaense de Colonização Agropecuária e Industrial do Acre), também em Tarauacá, representada pelo grupo Viação Garcia e outros, dizia explorar pecuária e seringa em 600 mil hectares. No município vizinho de Feijó, a Cia de Desenvolvimento Novo-Oeste, do grupo Atlântica Boavista, havia adquirido 510 mil hectares.

Também em Feijó, nas cabeceiras do Rio Envira, a Fazenda Califórnia (Grupo Atala) detinha 427 mil hectares, mas procurava legalizar 604 mil hectares. Na sede da fazenda, eram vistos índios Kulina desempenhando atividade de vaqueiros.O caso mais escandaloso entre os poderosos do Sul e Sudeste no estado foi o da Coloama (Colonizadora Agropecuária São Paulo Amazonas S.A.).

Seu projeto inicial, que previa a construção de uma cidade com prédios de até 12 andares para seringueiros, estava aprovado para ser desenvolvido no Sul do Amazonas, mas houve um impedimento legal por sua localização: uma área de 500 mil hectares a menos de 150 metros de uma estrada federal. O proprietário, Pedro Aparecido Dotto, de Jales (SP), não se aperreou: transferiu o projeto para Sena Madureira, no Acre, sem nenhuma modificação.

Tinha a garantia de CR$ 40 milhões do Probor, Proterra e Basa, mas o Incra solicitou a anulação de seu registro de colonizadora e iniciou discriminatória judicial para impugnar a documentação dos imóveis. A colonizadora pretendia regularizar área de quatro milhões de hectares no Acre.

Os pecuaristas, grileiros e madeireiros se espalharam por todo o estado com o reforço de capatazes, peões e jagunços contratados fora da Amazônia para não criar embaraços com laços familiares. E também porque os seringueiros não sabiam operar motosserras ou não concordavam em derrubar árvores como seringueiras e castanheiras, muito menos tocar fogo na mata.

Essa mão de obra importada era agenciada em Cascavel e outras cidades do Mato Grosso e do Paraná, principalmente, com fretamento de ônibus que recolhiam passageiros nas delegacias de polícia, a maioria sem documentos e com a cabeça raspada, passando fome e sede no percurso pela BR-364.

O pecuarista Benedito Tavares do Couto, do Mato Grosso, que desmatava uma grande área nas proximidades de Rio Branco, preferiu trazer sua carga de presidiários num Boeing 737, que pousou livremente no aeroporto da capital acreana num começo de tarde, com a tolerância e omissão do Ministério do Trabalho.

O então delegado do Trabalho no Acre, Humberto Brasiliense, não sabia como fazer para atender as denúncias de maus-tratos de peões nas áreas de desmatamento e da existência de cemitérios clandestinos. Também o encarregado do IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) fazia pouco caso, confessava-se embaraçado com as leis que teria de aplicar.

Uma mandava o proprietário apresentar área limpa para ter o recurso aprovado pela SUDHEVEA (Superintendência da Borracha), outra mandava poupar a castanheira e a seringueira conforme a legislação ambiental. O faz de conta era generalizado e, por fim, os bancos liberavam os recursos que eram aplicados na compra de terras, de imensos latifúndios na Amazônia mantidos como reservas de valor que facilitavam investimentos fora da região.

6 – Imprensa

A imprensa do Acre na década de 1970 se submetia às normas do regime militar. Havia um único jornal diário circulando na capital, O Rio Branco, da rede dos Diários Associados de Assis Chateaubriand, e era comandado por Luiz Tourinho, membro da família Tourinho de Rondônia. Assim como os responsáveis pela TV Acre, afiliada da Rede Globo e as emissoras de rádio Difusora, do estado, e Novo Andirá, do ex-governador Wanderley Dantas (1971-1974), o jornal apoiava a ideia de “bovinização” dos seringais.

A ideia, aliás, fora plantada pelo “governador dos bois”, como Dantas ficou conhecido. O Hotel Chuí (hoje sede da Prefeitura de Rio Branco) vivia ocupado pelos reis do gado e seus capatazes que, à noite, tomavam uísque e paqueravam as menininhas na Praça Plácido de Castro, situada em frente ao prédio. Um deles despertou a ira de muita gente ao declarar que as meninas acreanas de 13 anos estavam prontas para o abate.

Durante o dia, eles saíam em possantes camionetes para queimar barracos, entupir varadouros, tocaiar seringueiros e metralhar criações espalhando o terror em seringais e colônias. Tudo com ajuda ou consentimento de políticos, advogados e policiais militares e civis desonestos.

Havia cheiro de pólvora no ar, mas os meios de comunicação faziam de conta que não existiam conflitos pela posse da terra no Estado. Essa era a opinião de O Rio Banco, para constrangimento do editor José Chalub Leite, que tinha mãos e pés atados pela voz do dono.

Em 1988, o jornal passou a ter como sócio o advogado João Branco, representante da UDR (União Democrática Ruralista) acusado de participar de encontros na Fazenda Paraná, da Darli Alves, com quem teria feito acertos para matar Chico Mendes. O prestígio da publicação dissolveu-se nos anos 1990, nas mãos do empresário e político Narciso Mendes.

Acreano do Rio Iaco, município de Sena Madureira, desde 1958 estive fora do Acre escalando barrancos em outras regiões do país (Macapá, Belém, Belo Horizonte). Em outubro de 1975, atraquei novamente na terra como correspondente do jornal O Estado de São Paulo para fazer a cobertura dos conflitos no Acre e Rondônia.

Quase ao mesmo tempo, chegavam a Rio Branco o sociólogo e economista rural João Maia, como delegado da Contag, e o José Porfírio de Carvalho, indigenista com a missão de instalar a Ajudância da Funai. Os dois, e mais o bispo Dom Moacyr Grechi, se tornaram minhas fontes preferenciais, e com o tempo, desenvolvemos algum tipo de cumplicidade com Chico Mendes.

O Zé Leite, que era excepcional jornalista e transpirava acreanidade, não tardou a se interessar pelas matérias que eu enviava ao Estadão e me tornei freelance de seu jornal. Até então, ele aproveitava minhas matérias com o recurso da “gillete press”, com aproveitamento das edições do Estadão que recebia pelo Correio. Em 1976, o jornalista catarinense Sílvio Martinello, ligado a D. Moacyr, foi indicado correspondente do Jornal do Brasil e fortaleceu o time.

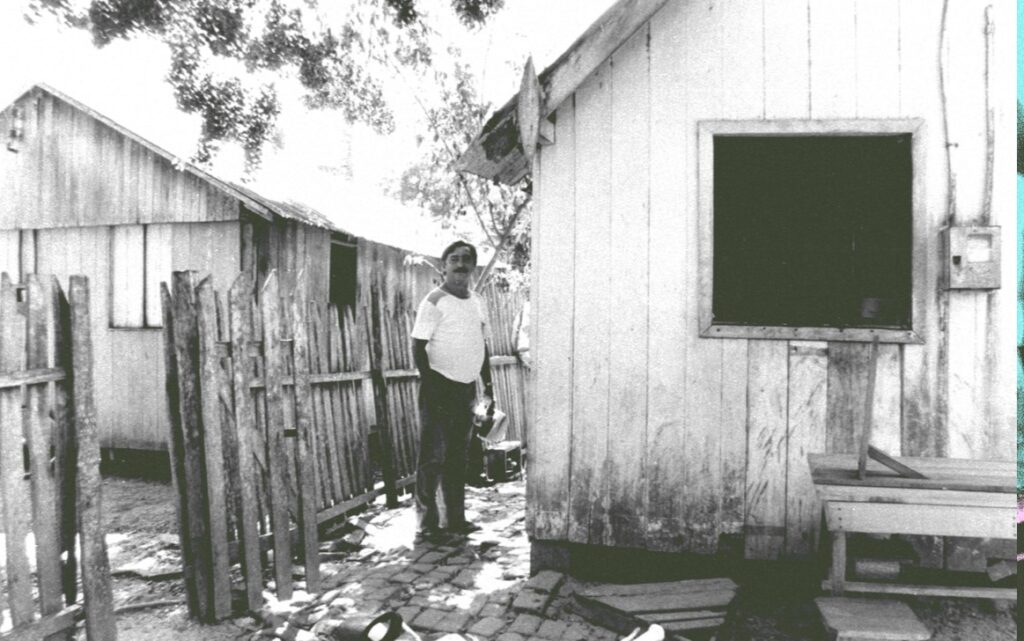

A partir daí, a versão acreana do conflito aumentou e começaram os desmentidos e as ameaças de fazendeiros, advogados, políticos e policiais envolvidos no noticiário. O terreno estava sendo preparado para o nascimento do jornal alternativo Varadouro, que eu e Sílvio editamos a partir de maio de 1977.

Antes do Varadouro e dos espaços abertos em O Rio Branco, Estadão e Jornal do Brasil, lutava só e bravamente o nanico mimeografado Nós, Irmãos, da Prelazia do Acre e Purus, editado por José Mastrângelo. O abençoado jornalzinho circulava entre as mais de mil comunidades eclesiais incentivando o homem rural a permanecer na terra e lutar por seus direitos. Além de rezar e comungar, claro. Era tão influente que, inicialmente, pensamos na sua estrutura para fazer o Varadouro.

Promovemos reuniões no Palácio do Bispo e escolhemos uma sala para ser a sede do novo jornal, mas vimos, depois, que a missão deste extrapolaria os círculos religiosos e seguimos em frente.

Varadouro foi um jornal alternativo com identidade acreana muito forte. O professor e escritor Bernardo Kucinski acertou quando disse ter identificado no jornal um certo ethos amazônico. O cartunista Henfil nos escreveu uma carta, na época, perguntando: “Como vocês conseguiram isso? O jornal não parece em nada com um jornal feito no Rio ou em São Paulo… Continuem assim, não façam um jornal para o Rio ou São Paulo”! Jamais faríamos! Até porque não saberíamos fazer.

Escolhemos um lado, de cara. Até criamos a expressão “Nós e Eles”. Nós, acreanos nascidos ou de coração, aliados na defesa do meio ambiente e do extrativismo; e Eles, os agressores da natureza. Por conta dessa identidade com a história, a resistência dos seringueiros, a luta dos índios e a cultura acreana de um modo geral, ganhamos a simpatia até de segmentos conservadores, como as famílias dos antigos seringalistas. Em suma, os acreanos, esquerdistas ou não, gostavam do que nós fazíamos em defesa do Acre; sobretudo, em defesa da floresta e dos rios.

Nossa população tem e mantém secular e profunda identidade com a natureza. De certo modo, quem não pensava assim era estrangeiro. Pior: agressor. O superintendente da Polícia Federal tentou me pressionar para suspender a circulação do jornal. Fui ameaçado por ele, mas ficou nisso. Nós, jornalistas do Varadouro, éramos uma família acreana.

No início, o Bispo D. Moacyr Grechi, da Prelazia do Acre e Purus, que tinha entre seus assessores os freis filósofos Leonardo e Clodovis Boff, emprestou uma quantia (que nunca conseguimos pagar) para garantir a produção de até seis edições. Esse dinheiro rendeu muito mais, porque o jornal vendia bem no pregão (colocávamos mais de 40 moleques e pessoas idosas vendendo exemplares na rua, de casa em casa) e contou com inesperados apoios.

A redação passou a ser um espaço de convivência: muita gente aparecia por lá oferecendo pautas, fotografia, transporte, pontos de venda, denúncia, segurança para os editores e repórteres. O dono do prédio (alugado), um policial aposentado cuja filha fazia parte do nosso grupo, parou de cobrar o aluguel e ainda levava lanche e cafezinho para o pessoal. O jornal nunca funcionou como uma empresa de verdade.

Era mais um movimento de resistência. Tanto que, ao encerrar, em dezembro de 1981, houve apenas uma dispersão da equipe, ninguém reclamou patrimônio. No meio da redação tinha uma mesa grande, na realidade três pranchas juntadas sobre cavaletes, sobre as quais se colocavam máquinas de escrever Olivetti (não tinha computadores, ainda).

Tinha dois bancos corridos nas laterais. A mesa servia também para reunião de pautas e para algumas improvisadas refeições e para controle de distribuição dos jornais. Praticamente a redação não fechava, ficava 24 horas no ar, com a ajuda de alguns colchões espalhados no chão para plantões noturnos. Das pautas participava muita gente, era quase uma assembleia, mas eu e o Sílvio Martinello, editores, controlávamos os ânimos.

Universitários e pesquisadores de outros estados que passavam por Rio Branco e tinham interesse em conhecer o Varadouro acabavam dando palpites. A primeira edição do tabloide foi rodada na gráfica oficial do Governo, depois de demorada negociação com a assessoria de imprensa do governador Geraldo Mesquita (1975-1979), nomeado pelos militares.

O jornal estabeleceu um marco na imprensa acreana, mas não obteve autorização para rodar o segundo número na mesma gráfica. Também não conseguiu rodar o terceiro nas oficinas de O Rio Branco, que concordou em rodar o segundo.

A solução foi peregrinar pelas gráficas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Brasília e Manaus, até encontrar uma oficina remendada que pertencia a um dono de supermercado de Rio Branco. Chico Mendes assumiu a função de colaborador do Varadouro, que tinha uma circulação dirigida entre os sindicatos dos trabalhadores rurais. Ele se ofereceu para atuar como correspondente na floresta, dando notícia dos conflitos, denunciando a violência sofrida pelos seringueiros em todo o estado.

Concedeu a primeira entrevista impressa de sua vida ao nosso alternativo, e nos acompanhou pelas redações por onde passamos até ser assassinado. Era incansável na busca de aliados para sua luta em defesa da floresta e das famílias ameaçadas. Não cobrava pelo serviço e não tinha nenhuma

fonte de renda. Hoje, na região Norte (e gostaria de dizer no País), eu só identifico um jornal alternativo (e um blog) que mereça registro como tal: o Jornal Pessoal, do Lúcio Flavio Pinto, sobrevivente paraense com atuação em Belém.

Sei que existem sites e blogs interessantes, mas não os conheço. Recebo até hoje o Jornal Pessoal pelo Correio. Em algumas raras ocasiões em que palestrei para alunos de jornalismo da Universidade Federal do Acre, manifestei estranheza pelo fato de as novas gerações, afeitas às comunicações eletrônicas, não se juntarem como nos juntamos na época do Varadouro, para fazer jornais alternativos para o século XXI.

Eles teriam imensas vantagens com os instrumentos que a comunicação eletrônica oferece. Percebo, porém, que os jovens saem da universidade com pouca consciência política para assumir compromisso social de risco. Preferem garantir um salario razoável nas assessorias, públicas ou privadas. Pudera! Eles vivem uma era de capitalismo global que domina corações e mentes.

Acredito, porém, que os jovens experts em computação acabarão por encontrar o caminho alternativo da rebeldia. A meu ver, a maior dificuldade é a falta de consciência política e ideológica ligada à ascensão capitalista no mundo. A comunicação eletrônica, em vez de ajudar como estímulo à conscientização política, acaba, como disse Saramago, gerando “monstros”.

Vejo que muitos quadros que no passado se diziam e atuavam como elementos de esquerda, hoje engrossam o lado dos reacionários. Nos governos petistas considerados de esquerda, até no Acre vejo jovens militantes que se manifestam como revolucionários de efeito retardado. Atuam sempre com muita arrogância e pouca reflexão.

Esta é uma consequência, eu presumo, da pressa com que se informa, se decide, se impõem coisas hoje em dia, enfim, da facilidade com que se descarta quem não opera com a velocidade da nova ordem das coisas. Desta forma, fica muito difícil identificar quem, de fato, protagoniza a democracia, o desenvolvimento humano e sustentável.

Os governos, temerosos da imprensa aética, livre e apoiada por segmentos conservadores, passam a se exceder no controle da informação, esquecendo o valor da transparência de seus atos. A autocensura é hoje praticada sem sentimento de culpa. Enfim, falta vontade, gosto e coragem de fazer uma imprensa alternativa hoje em dia.

7 – Organização e Resistência

De 1975 a 1980, a Contag organizou oito sindicatos de trabalhadores rurais e com eles, contando com canais novos abertos na imprensa, os conflitos vieram à tona de vez. Na cidade, os movimentos populares cresciam entre os sem-teto expulsos. A imprensa nacional, e depois a internacional, reconheceu que o Acre se transformara no centro de resistência e de discussão da Amazônia.

A força dos sindicatos criados pela Contag apareceu no empate que recebeu o nome de “grande mutirão contra a jagunçada”. Aconteceu em setembro de 1979, nas margens da BR-317, nas proximidades da cidade de Boca do Acre, ao sul do Estado do Amazonas. Naquele mês e ano, o seringueiro Wilson Pinheiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, participou de uma reunião na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Segundo Distrito de Rio Branco, com um grupo de posseiros da estrada de Boca do Acre ameaçado por jagunços mantidos por um rico pecuarista de São Paulo, interessado nas terras do Seringal Senápoles.

Os jagunços se instalaram na área para garantir o desmatamento em lotes ocupados por pequenos agricultores. Um capataz e 45 peões foram contratados em Manaus e Cuiabá para fazer a derrubada, cabendo aos jagunços garantir a tarefa deles e expulsar os posseiros. Estes reclamaram no encontro que os jagunços usavam metralhadoras e rifles para matar animais domésticos e assustar as famílias

com disparos ao anoitecer. Os membros dos oito sindicatos decidiram realizar empate mobilizando 300 trabalhadores rurais contra os agressores.

Os jagunços, em número de 12, correram para o mato e foram ajudados por pecuaristas vizinhos que os transportaram de carro e de avião monomotor para outros municípios do Alto Acre, enquanto os sindicalistas prendiam o capataz, os 45 peões e o encarregado das armas utilizadas contra as famílias. Wilson Pinheiro e seus companheiros organizaram uma espécie de tribunal no meio da estrada e interrogaram os detidos, liberando-os depois de recomendarem que viajassem de volta aos seus estados de origem.

Eufórico com o resultado, Wilson deu entrevista à rádio de Xapuri informando que os sindicatos não iriam, a partir daquele momento, permitir que nenhuma árvore fosse derrubada em todo o estado. A resposta dos fazendeiros foi imediata e ameaçadora: “Se é assim, vão aparecer muitas viúvas no Acre!”. A primeira delas foi a esposa de Wilson Pinheiro, Terezinha Pinheiro, cujo marido foi assassinado de tocaia na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, no dia 21 de julho de 1980.

Como de outras vezes, a polícia encontrou dificuldades de identificar e prender os criminosos, mas os trabalhadores quando voltavam do velório mataram o principal suspeito, o capataz Nilo Sérgio, que encontraram na estrada entre Brasileia e Assis Brasil. O então metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, que veio para o velório e discursou dizendo que “Tá na hora da onça beber água”, foi indiciado pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), criado na Ditadura Militar, juntamente com João Maia, Chico Mendes, Joaquim Francisco da Silva (presidente nacional da Contag) e o líder metalúrgico Jacob Bittar, do ABC paulista.

Com o assassinato de Wilson Pinheiro, Chico Mendes assumiu o comando do movimento a partir de Xapuri. O novo líder conquistou aliados para a resistência acreana na cidade, no país e até no exterior. Sob sua liderança foi concretizada a união dos Povos da Floresta que sepultou a histórica e secular divergência entre índios e seringueiros ou ribeirinhos.

Em 1985, Chico criou o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), que colocou em discussão temas como reserva extrativista, exploração comunitária e racional da biodiversidade amazônica, unidades de conservação, demarcação de áreas indígenas, estudos de impacto ambiental nas estradas e outros projetos abertos na região.

Esses avanços representavam forte ameaça aos interesses dos poderosos, por isso, Chico teve sua morte anunciada. Na época de criação do CNS, Chico já era um experiente palestrante e tinha formado uma lista imensa de aliados. Entre eles, a antropóloga Mary Allegretti, que o conhecia desde 1978; o assessor de Bill Clinton (ex-presidente dos Estados Unidos), Steve Schwartzman, com estudos realizados na Amazônia; e Adrian Cowell, cineasta britânico que acabou realizando um filme documentário sobre Chico Mendes, I Want to Live – Eu Quero Viver (1989).

O líder seringueiro saía com seus três influentes amigos em busca de apoio nos Estados Unidos e Inglaterra, países chamados de primeiro mundo que o projetaram para a galeria dos grandes pensadores humanistas. Ao mesmo tempo, Chico se envolveu com o Partido dos Trabalhadores, depois de recusar

apelos socialistas radicais.

Dava para ver que o que acontecia no Acre tinha algo de incomparável com o conhecido em outras regiões. A insatisfação com a ditadura era comum, mas se distinguia no discurso e nas formas de resistência. O que Chico Mendes trazia da floresta era mais simples e novo para os que lutavam na cidade. Tinha menos código, mais transparência, a certeza de um mundo diferenciado era mais visível e possível.

Chico soube cercar-se e aprender lições de pesquisadores, ambientalistas, cientistas políticos, lideranças dos sindicatos, partidos de esquerda. Sobretudo, soube utilizar a imprensa, com sua genialidade e candura, para tornar planetária a luta dos seringueiros e índios do Acre. Ele chamou a atenção para o valor da floresta e das populações tradicionais, para sua cultura, seus sentimentos e crenças.

Wilson Pinheiro e Chico Mendes, companheiros da seringa e dos empates, mortos do mesmo jeito, com tiro no peito, de tocaia, souberam — como escreveu o jornalista acreano Antônio Alves na revista N’Ativa – gritar no ouvido do mundo.

8 – Legado

A partir de 1989, foram criadas as Reservas Extrativistas, onde os seringueiros permaneceram em suas colocações sem mais ameaças. A proposta tornou-se modelo de reforma agrária para a Amazônia Legal e outras regiões do país. Hoje, os povos da floresta são libertos e defendem o desenvolvimento sustentável com base na exploração racional da biodiversidade amazônica. No Acre, mais de 50% das terras estão protegidas por unidades de conservação e até alguns pecuaristas começam a enxergar vantagens do manejo na exploração dos

recursos naturais.

Desde 1999, o Partido dos Trabalhadores (PT), partido que Chico Mendes ajudou a criar no Acre em 1982, executa um programa de governo inspirado em suas ideias. O planejamento, a ciência, a tecnologia e, sobretudo, a tradição acreana orientam a construção de uma nova sociedade amazônica.

O Acre é hoje o estado amazônico mais conhecido por praticar a economia de baixo carbono, com apoio de bancos internacionais como BID e Bird (americanos) e KfW (alemão). Entretanto, após 19 anos de governo petista no estado, as lideranças políticas de esquerda não vivem ameaçadas como antes, mas perderam parte de sua força por desmobilização. Andam perdidas no meio da burocracia e da centralização do governo que criaram.

O Acre continua sendo um estado amazônico com ares de sustentabilidade, mas as ameaças permanecem, embora difusas. Está cada vez mais difícil identificar os riscos e também os líderes que possam enfrentá-los com consciência política. O governo tem dificuldades, hoje, de reconhecer os protagonistas preferenciais do desenvolvimento acreano.

Os povos indígenas, os ribeirinhos e os extrativistas não são mais tão miseráveis quanto antes. Os índios vivem em áreas reconhecidas e demarcadas, os ribeirinhos e extrativistas ocupam antigas colocações de seringa nas reservas extrativistas (RESEX) propostas por Chico Mendes. De certo modo, os indígenas avançam mais assumindo sua identidade e preparando as novas gerações para tocar projetos agroflorestais.

Mas os extrativistas, agora monitorados pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes da Biodiversidade), em parceria com o governo estadual, ainda vivem o dilema de viver dos recursos da floresta, carecendo de ciência e =tecnologia; ou ceder à tentação, de certo modo proibida, da pecuária e do agronegócio. Dá pra ver que as investidas dos pecuaristas contra a floresta e os povos da floresta não terminaram. Foram apenas contidas pela resistência dos trabalhadores apoiada por um partido de esquerda, o PT.

9 – Xapuri do futuro

Localizada a 180 km de Rio Branco, nas margens do Rio Acre, a 12 km da BR-317, estrada que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, através do Peru, Xapuri fica no coração da Reserva Extrativista Chico Mendes, e ainda guarda o perfume da floresta e o sentimento ecológico dos seringueiros e indígenas que teceram sua história original.

Quem visitar Xapuri hoje pode se surpreender com a mudança que ocorreu no ponto mais central da cidade, onde, por algum tempo, funcionou a Fundação Chico Mendes, criada logo após a morte do líder seringueiro. No referido local, o que se vê é um novo e bem construído prédio da Cooperacre (Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre), empreendimento que caminha com sucesso na direção do Desenvolvimento Sustentável e, portanto, homenageia seu patrono.

Não dá pra sentir saudade do que existia antes porque, infelizmente, a Fundação vinha encontrando dificuldades de manutenção e de gestão. As instalações da Cooperacre são ótimas: têm um auditório com 42 lugares, todo informatizado; uma lojinha que oferece produtos das cooperativas extrativistas – como castanha desidratada, sandálias de borracha, polpas de frutos da floresta, sabonetes e óleos medicinais, além de camisas, canecas e pequenas esculturas.

A sede tem ainda uma cantina onde dá para saborear petiscos e sucos regionais. Quem comanda o promissor empreendimento em Xapuri, que tem como título Casa do Extrativista, é o Tião Aquino, filho de um velho amigo de Chico Mendes, o Daú, que desde criança acompanha as lutas dos povos da floresta. Ele faz parte do Conselho de Gestão, é coordenador das regionais de Xapuri e Brasileia, no Alto Acre, e gerente de compras da castanha e da borracha produzidas na região.

Tião Aquino informa com orgulho que a sede local foi toda construída com recursos próprios. E, quando começa a falar de produção, o entusiasmo se amplia: em 2014, a central comprou 300 toneladas de borracha nativa pagando R$ 7,42 por quilo (2 reais estabelecidos pelo mercado, mais R$ 2,30 de subsídio do governo estadual e outros R$ 3,42 garantidos pelo governo federal) representando importante renda para as famílias extrativistas.

Em 2015, a aquisição caiu para 200 toneladas, mas voltou a subir para 300 em 2016. A previsão para 2018 é de 500 toneladas, uma produção que será absorvida pela fábrica de processamento de borracha instalada em Sena Madureira, com capacidade para processar 800 toneladas/ano.

A indústria de granulado escuro brasileiro (GEB), localizada em Sena Madureira, foi erguida pelo Governo do Estado e já entrou em operação, passando a enviar amostras para potenciais compradores. A Cooperacre adquiriu junto ao Banco do Brasil créditos para financiar a compra de 50% da produção acreana de castanha, o que equivale a 600 mil latas (10 kg cada) ao preço de R$ 80 por unidade. Tal qual a borracha, a quantidade caiu em 2016 (para 400 mil latas) e em 2017 (para 200 mil), mas a expectativa para 2018 é de recuperação (600 mil). O produto representa, atualmente, a principal renda dos extrativistas, seguida da polpa de frutas e da borracha.

O avanço se deu (com ajuda do governo estadual) com o afastamento dos monopólios da compra da castanha regional, primeiro por importadores do Pará, depois pela Bolívia, favorecendo a organização e controle dos extrativistas locais.

Atualmente, o Acre conta com três modernas indústrias de beneficiamento de castanha em Xapuri, Brasileia e Rio Branco, mas a concorrência boliviana ainda é uma ameaça. A venda anual do produto beneficiado cresce dentro do Brasil e em países como Escócia e Estados Unidos. A cooperativa possui 250 colaboradores em seus espaços de beneficiamento, com três mil famílias extrativistas fornecendo as amêndoas.

Nacionalmente, o produto é comercializado em estados do Sul e Sudeste como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A castanha que saía daqui como matéria-prima, agora sai toda processada.

A polpa de frutos (açaí, cupuaçu, acerola, graviola) se transformou no segundo maior negócio da Cooperacre. A central comprou até um caminhão frigorifico que vai transportar, de 15 em 15 dias, um carregamento para São Paulo. Em 2016, ela comercializou 800 toneladas, tendo até que importar graviola da Bahia e maracujá de Rondônia para atender seus clientes nacionais. Este ano, a produção de polpa local alcançará 1 milhão de toneladas.

O estímulo à produção de polpa se ajusta à ideia de reflorestamento que a Cooperacre desenvolve com apoio da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof). Os extrativistas cooperativados plantaram mais de 40 mil mudas de castanheira e 400 mil de seringueiras nos últimos anos, consorciando com espécies frutíferas. Trata-se do aproveitamento de áreas já abertas através do programa Florestas Plantadas.

A Cooperacre atua há 15 anos cumprindo seus compromissos com bancos, fornecedores e cooperados. Suas atividades tendem a melhorar e crescer gerando emprego com aproveitamento da mão de obra originária da floresta. Até meados dos anos 80, durante o inverno, desciam pelo Rio Acre montanhas de castanha em balsas com destino a Manaus e Belém, onde eram beneficiadas gerando emprego e lucro fora do Acre. Essa história mudou, hoje as indústrias da Cooperacre beneficiam toda a castanha produzida no estado e ainda recebem o produto in natura de Rondônia e Amazonas.

Com o reflorestamento com seringueiras, castanheiras e espécies frutíferas, bem como madeireiras, a Cooperacre, que está presente em 14 dos 22 municípios acreanos, poderá impulsionar a economia nas próximas décadas, oferecendo oportunidades para milhares de famílias, principalmente moradoras das reservas e assentamentos extrativistas, e dos filhos e netos que vivem na cidade.

Esse avanço não garante, entretanto, que Xapuri se transforme na cidade sonhada por Chico Mendes. Porque ele tinha ideias socialistas e antevia sua terra como um centro mundial de cultura, onde acontecesse um verdadeiro diálogo entre os saberes, da tradição e da ciência.

10 – Herança espiritual

Chico se tornou um ícone dos movimentos socioambientais do Acre. E isso, para os povos da floresta, vale muito. Esses povos, colonizados e envergonhados no passado, mas revolucionários na resistência, encontram enorme dificuldade de brilhar com sua sabedoria numa nacionalidade excludente.

Eles detêm um profundo conhecimento da natureza, acumulado numa vivência secular nos seringais, mas não sabem como convencer a sociedade nacional de que possuem fórmulas simplificadas de ajudar a construir um país sustentável. A dificuldade vem da dominação secular.

Quem sempre representou a nacionalidade desenvolvida e culta na exploração extrativista não teve nunca como identificar cultura entre os sub-letrados como Chico Mendes, embora precisassem de sua sabedoria para entender e explorar a natureza. Assim se formou na Amazônia uma sociedade invisível, formada por seringueiros, ribeirinhos e indígenas que necessitam de tradução acadêmica.

A tradução acontece com lentidão e percalços, até que a sabedoria nacional aceite trabalhar com uma razoável mistura de conceito e sentimento. Os povos da floresta são mais sentimento, e por isso podem dialogar com o improvável e o impossível.

Ou seja: os segredos da floresta, percebidos através de crenças e mitos que não precisam ser provados, acabam clareando caminhos para a salvação do planeta. Chico Mendes provou a força desse conhecimento. Em tempos desfavoráveis, de ditadura militar e de pouco caso com a destruição amazônica, ele, fora dos padrões da intelectualidade, falando e escrevendo com pouca instrução, foi se revelando revolucionário, universal e amoroso, capaz de enfrentar agressores insanos e de ensinar seus companheiros a lutar por uma vida simples e natural. Falou, escreveu, viajou, gritou para o mundo em defesa do meio ambiente.

E encheu de lágrimas e orgulho os olhos desamparados da Amazônia. Assim, tornou-se visível depois de assassinado, deixando o legado da resistência, num diálogo ainda torto, mas que floresce entre tradição e ciência, entre pajés e doutores, se ampliando na medida em que o Deus do céu ataca de seca, alagações, temporais e raios, mostrando que o mundo é uma nave ameaçada vagando no Cosmo.

O espírito de Chico Mendes também vaga no imaginário das pessoas, onde planta o sonho de uma humanidade solidária e menos desigual.