Criado na década de 1970 em Rio Branco, jornal fez história ao produzir reportagens que retratavam as mazelas da política da ditadura militar para substituir o extrativismo pelo gado.

Fabio Pontes

Reportagem produzida em parceria com a Rede Cidadã/InfoAmazônia

Em 1977, em Rio Branco, a luta contra a ditadura militar levou a criação de “um jornal das selvas”, talvez o primeiro da Amazônia com a finalidade de ser a voz daqueles que viviam da e na floresta. Batizado de Varadouro, circulou entre maio de 1977 a dezembro de 1981, totalizando 24 edições e teve o apoio de figuras importantes na luta pela Amazônia, como o bispo católico Dom Moacyr, Chico Mendes e o jornalista Lúcio Flávio Pinto. Agora, em 2023, o jornal acreano está sendo refundado, em formato digital, com uma proposta editorial mais arrojada, mas sem perder a identidade amazônida.

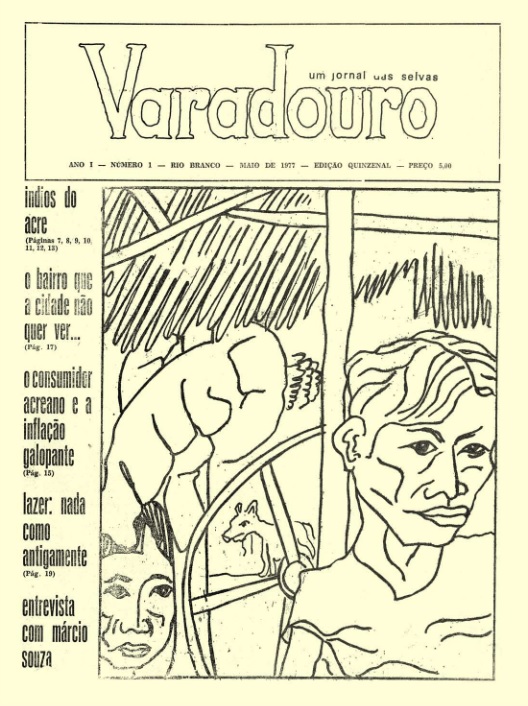

De todas as tentativas de se explicar o que era fazer jornalismo em defesa da Amazônia durante os anos de cerceamento às liberdades de expressão da ditadura militar (1964-1985), talvez essa seja a que melhor resume o papel exercido por um dos mais importantes jornais do país daquele período: “Varadouro é, pois, um dever de consciência de quem acredita no papel do jornalista. É, propositadamente, feito aqui, na ‘terra’. Sai, portanto, de uma forma rude, cabocla, sem técnica, cheio de limitações e gerado pela necessidade de colocar em discussão os problemas de nossa região, do nosso tempo e principalmente de nossa gente”, dizia o editorial da 1ª edição do jornal, em maio de 1977.

“O Varadouro era não apenas o porta-voz do movimento de resistência amazônica, mas era um espaço onde a gente elaborava a nossa linguagem, nosso discurso, nossa maneira de falar, de escrever, de ver o mundo. O Varadouro não seguia um modelo de jornalismo que fosse do centro-sul. Ele era uma invenção acreana”, define o jornalista e escritor Toinho Alves, um dos editores do jornal nos anos 1980. Para ele, o periódico era um instrumento não apenas de resistência, mas de lançar pensamentos para o futuro. “O Varadouro foi essencial para a gente se autoconhecer, se autovalorizar e botar a nossa palavra no mundo”. E é seguindo este mesmo pensamento que Varadouro retorna, agora, para a era da comunicação digital.

Quando a primeira edição do periódico chegou às ruas empoeiradas da capital do Acre, em maio de 1977, as periferias da cidade se formavam às margens do rio Acre. A maior parte dos seus novos moradores era de famílias de seringueiros expulsos dos seringais após a compra de milhares – e às vezes milhões – de hectares de floresta pelos “paulistas”, que queriam transformar a Amazônia num grande pasto para o gado.

O mesmo acontecia com as populações indígenas que, há décadas, eram obrigadas a abandonar seus territórios sagrados, desde a chegada dos “colonizadores”, em fins do século 19, para a exploração da economia da borracha, através da extração do látex das seringueiras (Hevea brasiliensis) encontradas em abundância nas terras que hoje formam o estado do Acre – e cuja soberania territorial cabia à Bolívia e ao Peru. Todavia, tais terras estavam ocupadas por brasileiros – em sua maioria nordestinos – contratados como mão de obra escrava para o “corte da seringa”.

Era um período de plena riqueza por essas bandas da Amazônia, concentrada apenas nas mãos dos donos dos seringais (os seringalistas) que ostentavam uma vida de luxo e o status de barões da borracha em Manaus e em Belém. Todo o glamour provinha da venda da borracha para abastecer a recém-criada indústria de automóveis nos Estados Unidos. Veículos movidos pela propulsão de um motor substituíram os cavalos como meio de transporte e, sobre quatro rodas, as caixas de aço precisavam de borracha para os pneus – e a matéria-prima estava na Amazônia.

A redação orignal do Varadouro

Atrás (mesmo sentudi) : Alberto Furtado, Abrahim Farhat, Arquilau Melo e Luiz Carvalho

Enquanto isso, no meio da selva, nordestinos e indígenas submetidos a um trabalho escravo precisavam garantir a produção do “ouro negro” da Amazônia. Assim ficou conhecida a borracha após obter uma coloração escura ao fim do processo de defumação. Ganhavam uma forma arredondada com peso de até 60 quilos cada, transportadas nos lombos de burros por varadouros até as margens dos rios e igarapés.

Com o roubo de sementes da Hevea brasiliensis pelos europeus para ser plantada num sistema mais industrial – os seringais de cultivo – nas florestas tropicais da Malásia, os barões da borracha foram aos poucos perdendo seu poderio. Era o fim do primeiro ciclo da borracha. Os seringais nativos perderam importância.

Com a ocupação da Ásia pelas tropas do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial, a Amazônia voltou a ser estratégica para a produção de borracha que abasteceria a indústria bélica dos Aliados. E assim, uma nova leva de imigrantes nordestinos foi enviada para a região, os “soldados da borracha”. Encerrada a guerra, novamente os seringais entraram em colapso. A maior parte destes soldados permaneceu no campo de batalha: a Amazônia. Desse forma foi sendo construída a história e a identidade acreanas – a partir de cada risco nos troncos da seringueira.

Com a falência dos seringais, a ditadura militar (1964-1985) encontrou como solução para estas bandas do país, incentivar a sua ocupação por meio da agropecuária. Distante e invisível, a Amazônia teve como mote da política ditatorial o “integrar para não entregar”, ou “terra sem homem para homens sem terra”. Foi daí que se começou a execução de projetos como a Transamazônica e a disponibilidade de terras fartas e baratas aos interessados em nela investir.

De seus gabinetes no Planalto Central, os generais olhavam para a Amazônia como um grande deserto populacional. Tal visão não condizia com a realidade. A floresta já estava ocupada não só pelas populações indígenas sobreviventes dos dois ciclos da borracha, como também da mão-de-obra vinda do Nordeste. Os que desembarcavam na região com o título de “os novos donos do Acre”, os “paulistas” – como eram genericamente chamados os fazendeiros vindos do centro-sul -, encontravam seringueiros morando na mata. Foi a partir deste encontro que começaram os conflitos e confrontos.

Seringueiros e seringueiras eram convidados a deixar os latifúndios recém-adquiridos – um convite forçado. Quem recusava-se era expulso à bala pelos jagunços das fazendas. Jagunços que, durante as folgas, iam para os botecos de cidades como Rio Branco, Brasileia e Xapuri. E foi em meio a este conturbado processo de conflitos que um grupo de jornalistas decidiu criar o Varadouro, com o lema “um jornal em defesa da Amazônia”. Um jornalismo pioneiro e corajoso não só por enfrentar a máquina repressora do Estado, como também a pistolagem de jagunços trazida com a “nova ocupação” da floresta pelo agronegócio. Saiam de cena os barões da borracha, entravam os reis do gado.

A edição número um, de maio de 1977, era o retrato do desastre provocado pela política do regime militar para a região. Expunha o nascimento dos primeiros bairros das periferias de Rio Branco, como a Cidade Nova, localizados às margens do rio Acre. Assim como hoje, os primeiros afetados pelas enchentes nos meses do “inverno amazônico”.

Outra reportagem contava um pouco da história das populações indígenas do estado, dos deslocamentos forçados dos tempos dos seringais e da chegada do boi. Povos sobreviventes dos tempos das “correrias”, como ficaram conhecidas as “caças a índios” promovidas pelos seringalistas. Com suas terras usurpadas, também passaram a morar nas periferias. Os que escapavam para o meio da selva, em regiões inacessíveis, formam os grupos do que se conhece hoje como “indígenas isolados”, concentrados na fronteira com o Peru.

As novas conexões pelos varadouros

Agora, quase 50 anos após seu nascimento, o Varadouro foi recriado. Os tempos são outros, mas o ambiente político e social parece não ter mudado muito. A consolidação do velho grupo político local ligado a uma direita mais reacionária e que se beneficiava da ditadura militar, coloca em risco, outra vez mais, a preservação da Amazônia em território acreano, bem como a segurança de seus povos tradicionais – sejam os indígenas (incluindo os isolados), os extrativistas, os ribeirinhos ou pequenos agricultores.

“É incrível se argumentar que hoje o problema é tão igual ou pior do que quando nós começamos a fazer o Varadouro. Hoje nós temos no governo e nas prefeituras no estado políticos que não têm nenhum compromisso com essa sustentabilidade”, diz o jornalista Elson Martins, fundador do periódico. “O momento político do Acre e da Amazônia traz a necessidade da volta do Varadouro. E o Varadouro para voltar agora ele tem que vir pelas mãos de uma nova geração de jornalistas que dominam muito bem os instrumentos de ação, de comunicação que se tem hoje.”

Nascido no Seringal Nova Olinda, no alto rio Yaco, no município de Sena Madureira, Elson Martins tem hoje 84 anos. É uma testemunha ocular de todo este período complexo da história acreana. Ainda muito cedo, saiu do Acre. Construiu sua carreira cultural e jornalística entre Belo Horizonte (MG), Belém e Macapá. Foi na capital amapaense onde mais tempo passou.

Por lá editou a “Folha do Amapá”. No Pará conheceu outro ícone do jornalismo amazônico: Lúcio Flávio Pinto. Em Belém passaram a ser correspondentes de “O Estado de São Paulo”. Em 1975, Elson Martins retorna para Rio Branco como repórter do Estadão para cobrir os conflitos ocasionados pela política da ditadura na região mais ao sul da Amazônia Ocidental: Acre e Rondônia, além do sul do Amazonas.

A produção de reportagens era algo que não faltava. Enquanto relatava os conflitos e até confrontos da época, relatando as atrocidades cometidas por jagunços e pistoleiros ao expulsar os seringueiros de suas colocações, Elson Martins se deparava frequentemente com estes personagens pelas ruas de Rio Branco. “O Hotel Chuí, onde hoje é a prefeitura, era o local com o melhor restaurante da cidade. A gente ia almoçar lá e se encontrava com os fazendeiros e seus jagunços que a gente denunciava no Estadão ou no Varadouro”, recorda.

“A ordem era desmatar, limpar, derrubar a floresta para plantar capim e criar boi. Isso foi um desastre para a Amazônia.” Segundo Elson, naquela época, um terço das terras que formam o território acreano foi comprado pelos “paulistas”. “Vendiam os seringais com os seringueiros dentro. 80% da população do Acre vivia na floresta, dependia dos seringais”, lembra o jornalista.

Amigo e chefe de Elson Martins na sucursal do Estadão para a Amazônia, Lúcio Flávio Pinto acompanhou de perto a trajetória do jornalista em Rio Branco, incluindo o nascimento do Varadouro. Diante das pressões que Elson sofria por seu trabalho como correspondente do jornal paulista, Flávio Pinto teve que sair de Belém até a capital do Acre para exigir do então governador, Geraldo Mesquita, que não ameaçasse o livre exercício do jornalismo.

“Ressaltei que falava em nome do ‘doutor Júlio’ [dono do Estadão]. Elson pôde continuar seu excelente serviço, igual ao dos demais integrantes da rede. E quando o projeto foi cancelado no Estadão, criou seu próprio jornal, numa empreitada coletiva sem paralelo na história do Acre. Saúdo a volta do Varadouro como um fato auspicioso e lhe desejo longa vida”, diz Lúcio Flávio Pinto, o nome mais importante dentro do jornalismo amazônico.

Por conta das dificuldades de produção, não tinha uma periodicidade certa. O nascimento do Varadouro se deu a partir da necessidade de expor ao Acre e ao Brasil as consequências desastrosas da política do “integrar para não entregar”. Um de seus principais apoiadores foi o líder da Diocese de Rio Branco, o bispo Moacyr Grechi, conhecido como Dom Moacyr. Um homem de papel crucial na história da Igreja Católica do Acre. Foi um dos criadores do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Uma de suas últimas missões no estado foi ajudar na desarticulação, no fim da década de 1990, do esquadrão da morte formado por policiais. A igreja Católica, lembra Elson Martins, era a única instituição onde as famílias de seringueiros recém-chegadas à capital recebiam algum tipo de acolhida. Todo o sistema estatal dava de ombros aos problemas sociais ocasionados pela transformação do Acre num grande latifúndio. Essa omissão partia até mesmo dos veículos de imprensa tradicionais. “Todo mundo estava a favor da bovinização do Acre”, afirma Elson, usando o termo como o impresso classificava o novo processo de ocupação da Amazônia: bovinização.

Para colocar Varadouro no papel (e não tirá-lo), Dom Moacyr emprestou a Elson Martins o equivalente em valores atuais a R$300 mil. Com o dinheiro, ele tinha condições de imprimir seis edições. Depois disso, o jornal tinha que caminhar com as próprias pernas. Conseguir anunciantes e vendas para sobreviver. Anunciar num veículo definido pelo regime como subversivo não era muito atrativo para os poucos comerciantes de então. Produzir o Varadouro não era a mais fácil das missões. Todos os insumos, incluindo o papel, eram comprados no Rio ou em São Paulo. Não havia gráficas em Rio Branco dispostas a imprimi-lo. Algumas edições eram impressas em Porto Velho, Manaus ou Belém.

“O Varadouro era um jornal de movimento. Era um jornal que aglutinava pessoas com um mesmo ideal, que se indignavam contra a ditadura”, define o fundador. “O Varadouro era um jornal de defesa da Amazônia, de defesa do Acre. Era um jornal muito corajoso.”

Refundação

A jornalista rio-branquense Valéria Santana integrou o primeiro grupo formado por Elson Martins, em 2019, para a refundação do Varadouro. Um grupo integrado por jovens jornalistas formados pela Universidade Federal do Acre (Ufac). Como ela destaca, a falta de apoio financeiro foi um dos motivos que levaram, naquela época, a versão digital do Varadouro a não ter condições de seguir adiante. A pandemia de Covid-19, iniciada em 2020, também atrapalhou os planos.

“Quando o Elson Martins chamou o grupo para retomar o jornal Varadouro com o mesmo espírito, insistiu que a característica de olhar coletivo, atento à simplicidade local e o respeito pela versão das pessoas amazônidas, comumente invisibilizadas, deveriam ser prioridade. O grupo tenta se articular para esse recomeço desde 2019 e sempre que nos reunimos sonhamos com pautas possíveis”, comenta Valéria. “Até começamos a produzir, mas esbarramos na tão necessária sustentabilidade financeira. Agora, com a frequência maior de ofertas de fontes financiadoras de reportagens sobre a nossa região, esperamos superar esse desafio.”

A nova era da comunicação também coloca o “jornal das selvas” nas redes sociais como forma de dialogar com um de seus públicos-alvo principais: os jovens amazônidas, moradores das cidades, do campo e da floresta. Como dizia sua carta aos leitores de 1977, o jeito de fazer jornalismo continua o mesmo: rude e caboclo. Com o jeito e a identidade dos povos da Amazônia. Outra renovação será a construção de uma rede de jornalistas dentro da região Norte. Varadouro estará de olho não só naquilo que acontece dentro de seu quintal (o Acre), mas também nos estados vizinhos.

“Para nós, em Rondônia, fazer circular o Varadouro teve o mesmo sabor daquele experimentado por donos de bancas de jornais e revistas de São Paulo e Rio de Janeiro. Tão perto estávamos de uma redação autêntica, guerreira, dia e noite disposta a fazer o jornalismo que fez. Varadouro digital certamente terá garra para bisar a dose daquele impresso, razão porque me animo a segui-lo”, diz o jornalista Montezuma Cruz, um andarilho dos varadouros amazônicos desde a década de 1970, e que hoje tem Porto Velho como base fixa. Ele está dentro da nova equipe de colaboradores do Varadouro digital.

“Agora, o jornal também traz essa versão ampliada e ressignificada buscando também ampliar a atuação para o Vale do Juruá – região com maior área de cobertura florestal do Acre, com maior número de povos indígenas, com a maior participação da agricultura familiar na economia local – e não por acaso, também a região com os piores indicadores sociais, agravados pelo isolamento e pelo êxodo”, afirma o jornalista Leandro Altheman, que colabora para Varadouro desde Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade acreana.

“O Varadouro era não apenas o porta-voz do movimento de resistência amazônica, mas era um espaço onde a gente elaborava a nossa linguagem, nosso discurso, nossa maneira de falar, de escrever, de ver o mundo.”

Toinho Alves

Como ele destaca, o Vale do Juruá concentra a maior cobertura florestal intacta do estado. É também para essa região no extremo oeste do país que caminha, a passos largos, a nova fronteira do desmatamento. Projetos de grandes impactos – como a abertura de uma estrada até a cidade peruana de Pucallpa – coloca em risco a preservação de uma das regiões da Amazônia mais rica em biodiversidade. Ameaça, ainda, a segurança e a posse da terra pelas populações tradicionais: indígenas, ribeirinhos, extrativistas, agricultores. Por isso, a necessidade de o Varadouro voltar suas atenções para o Juruá.

“Hoje a gente percebe que na Amazônia, particularmente, um jornal como o Varadouro, um site usando a linguagem atual, é fundamental para dar voz aos oprimidos, em defesa da floresta, da riqueza natural”. Ser um veículo para denunciar o desmatamento, as invasões de terras, a violência contra os povos da floresta”, afirma Elson Martins em sua lucidez intelectual dos 84 anos. “O meu pensamento evoluiu. O meu sentimento de pertencimento ficou cada vez mais forte”, define.

Ainda desfrutando desta era da comunicação digital, Varadouro tem o propósito de realizar conexões entre os jornalistas espalhados pela região Norte. Pelas cabeceiras dos rios no Acre até a foz do rio Amazonas no Amapá. Apesar de suas múltiplas faces dentro de um mesmo território, a Amazônia enfrenta problemas semelhantes. E mesmo estando hoje no centro das atenções globais, a região ainda está mergulhada na invisibilidade, sendo retratada com muitos clichês e estereótipos pela mídia tradicional concentrada no eixo Rio-São Paulo. Uma visão de quem está a léguas de distância das realidades locais.

Muito mais do que um portal de notícias alternativo, o novo Varadouro tem o objetivo de exercer um jornalismo nativo – produzido a partir da visão de quem é ou vive na região. Usar das linguagens e identidades locais para se comunicar com o público amazônida. Além dos conflitos sociais, o processo de “colonização” da Amazônia a partir da década de 1970 teve como resultado a desconstrução desta identidade amazônica, cabocla, indígena.

Em seu lugar, nos foi empurrado a cultura sertaneja, do country. Por aqui, todos os anos, feiras agropecuárias como a Expoacre fazem as ruas de Rio Branco serem tomadas por cavalos, quadriciclos, caminhonetes de luxo, comitivas abrigadas em caminhões movidos a muita cerveja e sertanejo universitário. Como definiu o antropólogo americano Jeffrey Hoelle em seus estudos de campo sobre a influência cultural do country nestes rincões do Norte, são os cowboys da floresta – o que resultou na publicação do livro Rainforest Cowboys.

Consolidada a bovinização, agora o Acre passa pelo processo de sojanização. A monocultura do grão aos poucos vai ocupando as terras agricultáveis. Outro movimento intensificado ao longo dos últimos anos é a chamada rondonização do Acre – que é a replicação do modelo de avanço do agronegócio ocorrido em Rondônia desde a década de 1980 – e que sempre foi defendido pelo atual grupo político hoje no poder. Este processo é caracterizado pela invasão de terras públicas para fins de grilagem. A Reserva Extrativista Chico Mendes é a mais impactada pela rondonização.

E é em meio a estes novos-velhos tempos tão desafiadores que o Varadouro retorna com a mesma missão: defender a Amazônia e seus povos da floresta. O espírito a mover o grupo de jornalistas dispostos a formar os novos “empates” contra a “jagunçada” é o mesmo: coragem e ousadia em manter de pé a floresta e a defesa da história do Acre.

Conheça mais da história do Varadouro e sua recriação nesta conversa entre os jornalistas Elson Martins Fabio Pontes